Die Entscheidung des Amtsgerichts Marburg vom November 2023 wirft ein Schlaglicht auf einen oft übersehenen Aspekt von Trennungen – das Schicksal gemeinsamer Haustiere. Das Gericht stellte klar, dass bei solchen Entscheidungen wie bei der Zuweisung eines Familienhund nicht etwa das Verhalten der Ehepartner, sondern das Wohlergehen des Tieres den Ausschlag gibt. Faktoren wie die Hauptbezugsperson des Hundes, die Fähigkeit zur Pflege und die Bereitstellung einer artgerechten Umgebung waren ausschlaggebend für die richterliche Entscheidung.

Im August 2023 trennte sich ein Ehepaar in Hessen. Die Ehefrau nahm den gemeinsamen Hund mit, ohne den Ehemann darüber zu informieren oder ihm den neuen Aufenthaltsort mitzuteilen. Der Ehemann leitete daraufhin ein Gerichtsverfahren ein, um die Zuweisung des Hundes zu klären. Das Amtsgericht Marburg entschied in diesem Fall zugunsten des Ehemannes. Der Hund wurde ihm für die Zeit der Trennung bis zur rechtskräftigen Scheidung zugewiesen. Bei dieser Entscheidung stand das Wohl des Tieres ganz klar im Fokus.

Obwohl Familienhund sicher nicht als Sache behandelt werden sollte, wendete das Gericht die Regelungen zur Aufteilung des Hausrats auf diesen Fall an. Entscheidend für die Zuweisung war die Frage, wer die Hauptbezugsperson des Hundes ist und wer am besten für ein artgerechtes Umfeld sorgen kann. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Ehemann diese Kriterien am besten erfüllt. Er konnte gewährleisten, dass der Hund in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. Besonders wichtig war dabei die Möglichkeit für den Hund, sich frei im Garten zu bewegen. Dies wurde als erheblicher Zugewinn an Lebensqualität für das Tier gewertet.

Obwohl Familienhund sicher nicht als Sache behandelt werden sollte, wendete das Gericht die Regelungen zur Aufteilung des Hausrats auf diesen Fall an. Entscheidend für die Zuweisung war die Frage, wer die Hauptbezugsperson des Hundes ist und wer am besten für ein artgerechtes Umfeld sorgen kann. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Ehemann diese Kriterien am besten erfüllt. Er konnte gewährleisten, dass der Hund in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. Besonders wichtig war dabei die Möglichkeit für den Hund, sich frei im Garten zu bewegen. Dies wurde als erheblicher Zugewinn an Lebensqualität für das Tier gewertet.

Zwar musste berücksichtigt werden, dass der Ehemann gelegentlich auf kurze Dienstreisen geht, bei denen er den Hund nicht mitnehmen kann. Das Gericht stufte dies jedoch nicht als so schwerwiegende Beeinträchtigung ein, dass es eine Zuweisung an die Ehefrau gerechtfertigt hätte.

Ein besonderer Aspekt der Entscheidung ist, dass das Gericht betonte, die Zuweisung stelle keine Sanktionierung oder Bestrafung eines möglichen Fehlverhaltens dar. Es ging ausschließlich um das Wohl des Familienhund. Es ist entscheidend bei Trennungen auch das Wohl gemeinsamer Haustiere zu bedenken und möglichst einvernehmliche Lösungen zu finden.

Amtsgericht Marburg, Urteil vom 3.11.2023; AZ – 74 F 809/23 WH –

Foto: Prostock-studio

Der verletzte Polizist entschied sich daraufhin, den Angreifer vor dem Landgericht Lübeck auf Schmerzensgeld zu verklagen. Er forderte eine Summe von mindestens 15.000 Euro. Der Beklagte bestritt den Angriff und behauptete, der Polizist habe ihn grundlos verletzt.

Der verletzte Polizist entschied sich daraufhin, den Angreifer vor dem Landgericht Lübeck auf Schmerzensgeld zu verklagen. Er forderte eine Summe von mindestens 15.000 Euro. Der Beklagte bestritt den Angriff und behauptete, der Polizist habe ihn grundlos verletzt. Die Ellwanger Richter stellten zudem klar, dass der Fahrer des Opels keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot begangen habe. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei es legitim, nicht direkt am äußersten rechten Fahrbahnrand zu fahren, um einen sicheren Abstand zur Straße und möglichen Hindernissen zu halten. Die Fahrbahn selbst war an der Unfallstelle nur fünf Meter breit, und es war keine Verpflichtung gegeben, dem Teslafahrer ein riskantes Überholmanöver zu ermöglichen.

Die Ellwanger Richter stellten zudem klar, dass der Fahrer des Opels keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot begangen habe. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei es legitim, nicht direkt am äußersten rechten Fahrbahnrand zu fahren, um einen sicheren Abstand zur Straße und möglichen Hindernissen zu halten. Die Fahrbahn selbst war an der Unfallstelle nur fünf Meter breit, und es war keine Verpflichtung gegeben, dem Teslafahrer ein riskantes Überholmanöver zu ermöglichen.

Das Hessische Landessozialgericht stellte jedoch klar, dass die Regelungen des Gesetzgebers verfassungsgemäß seien. Rentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterhin eine Vollrente beziehen, sind versicherungsfrei, es sei denn, sie verzichten aktiv auf diese Versicherungsfreiheit. Nur in diesem Fall werden die Beiträge zur Rentenversicherung sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Rentner selbst geleistet und bei der Berechnung der Rentenhöhe berücksichtigt.

Das Hessische Landessozialgericht stellte jedoch klar, dass die Regelungen des Gesetzgebers verfassungsgemäß seien. Rentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterhin eine Vollrente beziehen, sind versicherungsfrei, es sei denn, sie verzichten aktiv auf diese Versicherungsfreiheit. Nur in diesem Fall werden die Beiträge zur Rentenversicherung sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Rentner selbst geleistet und bei der Berechnung der Rentenhöhe berücksichtigt. Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.

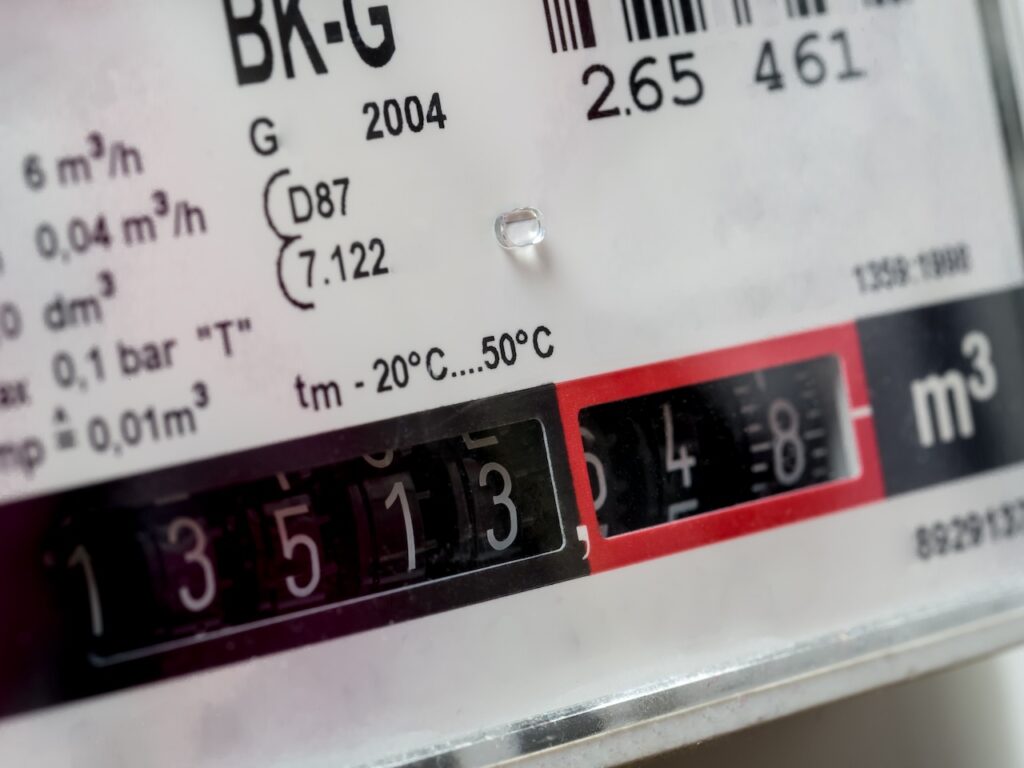

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro. Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung. Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass die Errichtung und der Betrieb der Kleinwind-Energieanlagen ein privilegiertes Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuchs darstellt. Die Privilegierung beziehe sich auf die Nutzung der Windenergie, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder für den privaten Verbrauch genutzt wird. Diese Auslegung unterstützt den umwelt- und ressourcenschonenden Ansatz der gesetzlichen Regelung und trägt zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei.

Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass die Errichtung und der Betrieb der Kleinwind-Energieanlagen ein privilegiertes Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuchs darstellt. Die Privilegierung beziehe sich auf die Nutzung der Windenergie, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder für den privaten Verbrauch genutzt wird. Diese Auslegung unterstützt den umwelt- und ressourcenschonenden Ansatz der gesetzlichen Regelung und trägt zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei.