Im Streit um einen Rückerstattungsanspruch aus einem Reisevertrag hat das Amtsgericht München in einemUrteil vom April 2024 gegen den Kläger entschieden, der 3.949 Euro zurückgefordert hatte. Der Kläger hatte eine neuntägige Reise nach Faro (Portugal) für 4.548 Euro gebucht und diese anschließend im Internet storniert. Daraufhin buchte das beklagte Resieunternehmen Stornogebühren in Höhe von 3.859 Euro vom Konto des Klägers ab. Der Kläger argumentierte, er habe sich lediglich über eine Umbuchung informieren wollen und versehentlich die Stornierung vorgenommen. Zudem habe er nach der Buchung von einer Baustelle neben dem Hotel erfahren.

Das Gericht stellte fest, dass die Stornierung wirksam war und eine Anfechtung wegen Irrtums in der Erklärungshandlung nicht gegeben sei. Für die Stornierung waren fünf Schritte erforderlich, und ein versehentliches “Verklicken” bei jedem dieser Schritte sei lebensfremd. Nach Ansicht des Gerichts musste dem Kläger bewusst gewesen sein, dass er eine endgültige Stornierung vornahm.

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.

Der Kläger konnte sich auch nicht auf die AGB der Beklagten berufen, da seine Behauptung über eine Baustelle neben dem Hotel nicht ausreichend konkret war. Es fehlte an einem schlüssigen Vortrag, dass von der Baustelle ausreichender Baulärm ausgeht, der einen erheblichen Reisemangel darstellt. Auch eine entsprechende Mängelanzeige war nicht erfolgt. Somit konnte der Kläger keinen Anspruch auf Rückerstattung geltend machen.

Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung klarer und bewusster Handlungen bei Online-Buchungen und die rechtlichen Konsequenzen einer wirksamen Stornierung. Es zeigt zudem, dass eine Anfechtung der Stornierung wegen Irrtums nur unter sehr spezifischen Bedingungen möglich ist. Die Entscheidung des Amtsgerichts München hebt hervor, dass Reiseveranstalter berechtigt sind, angemessene Stornogebühren zu erheben, wenn Kunden ihre Buchungen zurückziehen und sie dadurch auf erheblichen Kosten sitzen bleiben.

Amtsgericht München, Urteil vom 18.4.2024; AZ –275 C 10050/23 –

Foto: magele-picture

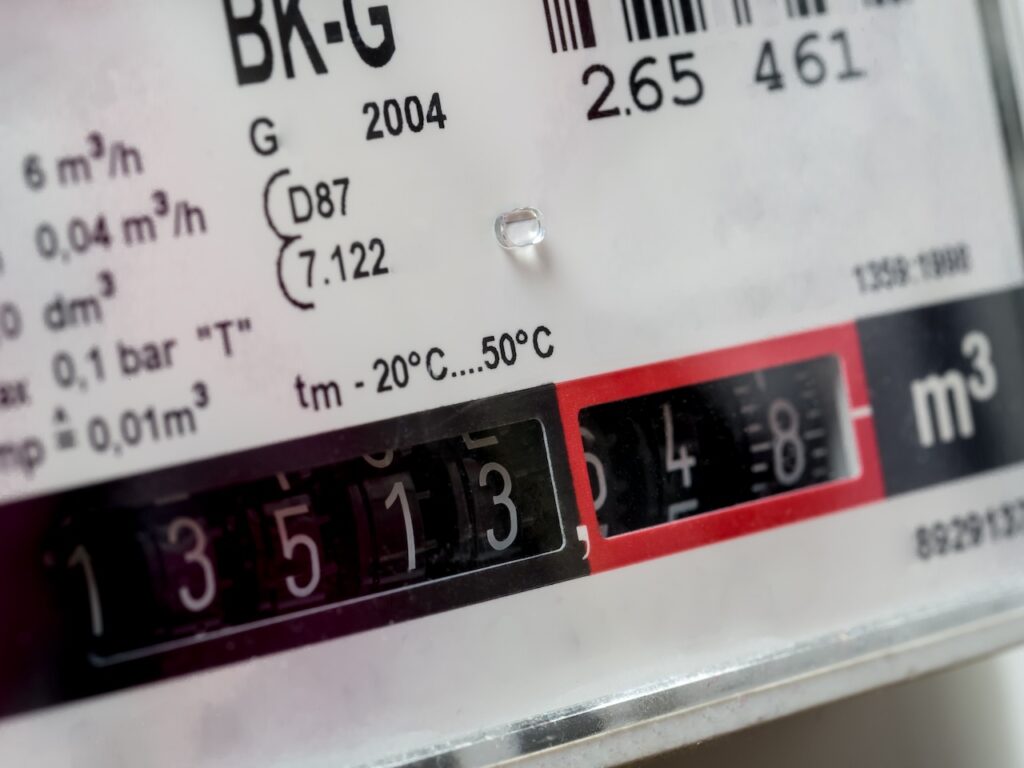

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

Die Angreifer bedienen sich oft namhaft klingender Unternehmen oder Institutionen, die beispielsweise im Finanz- oder Handelsbereich ansässig sind. Der Begriff Phishing stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet im Prinzip einen Angelausflug. Hierbei dient eine eigens für den Angriff konzipierte E-Mail dem Cyberkriminellen als Köder, wobei er diesen gleich mehrfach an seine möglichen Opfer, wie z.B. an Mitarbeiter eines Unternehmens, weiterleitet.

Die Angreifer bedienen sich oft namhaft klingender Unternehmen oder Institutionen, die beispielsweise im Finanz- oder Handelsbereich ansässig sind. Der Begriff Phishing stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet im Prinzip einen Angelausflug. Hierbei dient eine eigens für den Angriff konzipierte E-Mail dem Cyberkriminellen als Köder, wobei er diesen gleich mehrfach an seine möglichen Opfer, wie z.B. an Mitarbeiter eines Unternehmens, weiterleitet.

Einige Wochen später erhielt die Autofahrerin einen Bescheid von der Stadt Kirtorf, in dem ihr Kosten in Höhe von 784,20 Euro für den Einsatz in Rechnung gestellt wurden. Die Begründung: Es seien insgesamt Kosten von über 1.000 Euro entstanden, aber aus Billigkeitsgründen sei die Summe um 25 % reduziert worden.

Einige Wochen später erhielt die Autofahrerin einen Bescheid von der Stadt Kirtorf, in dem ihr Kosten in Höhe von 784,20 Euro für den Einsatz in Rechnung gestellt wurden. Die Begründung: Es seien insgesamt Kosten von über 1.000 Euro entstanden, aber aus Billigkeitsgründen sei die Summe um 25 % reduziert worden.

Der Klägerin stehe kein Anspruch auf Unterlassung jeglicher Ruhestörung zu, so das Singener Amtsgericht. Die von ihr genannten Belästigungen seien als Bagatelle zu werten. Der Beklagten sei es erlaubt, im Rahmen eines sozialadäquaten Verhaltens in der von ihr bewohnten Wohnung Geräusche zu verursachen – auch wenn diese von anderen Hausbewohnern als ruhestörend empfunden werden. Ein Wohnungsmieter dürfe selbstverständlich mittags staubsaugen. Zwar komme es beim Schließen von Fenstern und Türen zu punktuellen Geräuschentwicklungen. Diese gehören aber ebenso zum Alltagsleben und seien hinzunehmen.

Der Klägerin stehe kein Anspruch auf Unterlassung jeglicher Ruhestörung zu, so das Singener Amtsgericht. Die von ihr genannten Belästigungen seien als Bagatelle zu werten. Der Beklagten sei es erlaubt, im Rahmen eines sozialadäquaten Verhaltens in der von ihr bewohnten Wohnung Geräusche zu verursachen – auch wenn diese von anderen Hausbewohnern als ruhestörend empfunden werden. Ein Wohnungsmieter dürfe selbstverständlich mittags staubsaugen. Zwar komme es beim Schließen von Fenstern und Türen zu punktuellen Geräuschentwicklungen. Diese gehören aber ebenso zum Alltagsleben und seien hinzunehmen. Der Kläger bezog sich auf die Datenschutzgrundverordnung, nach der er jederzeit und insbesondere formlos kündigen bzw. weitere Werbe-E-Mails untersagen könne. Die Beklagte trug vor, dem Kläger sei auf seine Nachricht vom Dezember mitgeteilt worden, dass er ganz einfach die entsprechende Einwilligung im Kundenverwaltungssystem entziehen könne. Da der Kläger dies nicht getan habe, habe sie davon ausgehen können, dass seine Einwilligung weiterhin Bestand habe. Dem widersprach das Amtsgericht deutlich und urteilte im Sinne des Klägers.

Der Kläger bezog sich auf die Datenschutzgrundverordnung, nach der er jederzeit und insbesondere formlos kündigen bzw. weitere Werbe-E-Mails untersagen könne. Die Beklagte trug vor, dem Kläger sei auf seine Nachricht vom Dezember mitgeteilt worden, dass er ganz einfach die entsprechende Einwilligung im Kundenverwaltungssystem entziehen könne. Da der Kläger dies nicht getan habe, habe sie davon ausgehen können, dass seine Einwilligung weiterhin Bestand habe. Dem widersprach das Amtsgericht deutlich und urteilte im Sinne des Klägers.