Der Bundesgerichtshof hat mit vier wegweisenden Urteilen vom Februar 2025 entschieden, dass Negativzinsen betreffende Klauseln von Banken und Sparkassen in weiten Teilen unwirksam sind. Die Entscheidungen betreffen sogenannte Verwahrentgelte auf Giro-, Tagesgeld- und Sparkonten sowie Gebühren für Ersatzkarten.

Die Verfahren entstanden durch Klagen von Verbraucherschutzverbänden gegen verschiedene Kreditinstitute. Eine Sparkasse hatte beispielsweise ab Februar 2020 ein Verwahrentgelt von 0,70 Prozent jährlich auf Guthaben über 5.000 Euro erhoben. Andere Banken verlangten 0,50 Prozent auf Beträge oberhalb von 10.000, 25.000 oder 50.000 Euro Freibetrag.

Der Bundesgerichtshof unterschied in seiner Entscheidung zu Negativzinsen zwischen verschiedenen Kontotypen. Bei Girokonten erkannten die Richter grundsätzlich an, dass Verwahrentgelte eine Hauptleistung des Bankvertrags darstellen. Girokonten dienen nicht nur dem Zahlungsverkehr, sondern auch der sicheren Verwahrung von Geld. Banken können mit den dort geparkten Geldern wirtschaften, während Kunden von der Einlagensicherung profitieren.

Dennoch erklärten die Richter entsprechende Verwahrentgelt-Klauseln für Girokonten als unwirksam. Der Grund liegt in mangelnder Transparenz. Die Banken informierten ihre Kunden nicht ausreichend darüber, wie genau die Berechnung erfolgt. Unklar blieb etwa, welcher Kontostand bei schwankenden Tagesumsätzen für die Berechnung maßgeblich ist und ob tatsächlich tag-genau abgerechnet wird.

Anders beurteilte der Bundesgerichtshof Tagesgeld- und Sparkonten. Hier greifen schärfere rechtliche Maßstäbe, da diese Konten primär Anlage- und Sparzwecken dienen. Tagesgeldkonten werden üblicherweise variabel verzinst und als Anlageprodukt mit attraktiver Rendite beworben. Verwahrentgelte von 0,50 Prozent jährlich bei gleichzeitiger Minimalverzinsung von nur 0,001 Prozent führen jedoch dazu, dass das eingezahlte Kapital kontinuierlich schrumpft. Also Negativzinsen entstehen.

Anders beurteilte der Bundesgerichtshof Tagesgeld- und Sparkonten. Hier greifen schärfere rechtliche Maßstäbe, da diese Konten primär Anlage- und Sparzwecken dienen. Tagesgeldkonten werden üblicherweise variabel verzinst und als Anlageprodukt mit attraktiver Rendite beworben. Verwahrentgelte von 0,50 Prozent jährlich bei gleichzeitiger Minimalverzinsung von nur 0,001 Prozent führen jedoch dazu, dass das eingezahlte Kapital kontinuierlich schrumpft. Also Negativzinsen entstehen.

Bei Sparkonten ist die Situation noch eindeutiger. Der Vertragszweck besteht darin, Vermögen mittel- bis langfristig aufzubauen und durch Zinsen vor Inflation zu schützen. Verwahrentgelte stehen diesem Kapitalerhaltungsziel diametral entgegen, da sie das gesparte Geld fortlaufend reduzieren. Die Richter wiesen die Argumentation der Banken zurück, negative Zinsen der Europäischen Zentralbank rechtfertigten die Entgelterhebung. Der Zeitraum negativer EZB-Zinsen von Juni 2014 bis Juli 2022 berechtigt Kreditinstitute nicht dazu, berechtigte Kundenerwartungen auf Kapitalerhalt zu enttäuschen.

Zusätzlich erklärte der Bundesgerichtshof Klauseln zu Ersatzkartengebühren für unwirksam. Eine Bank verlangte 12 Euro für Ersatz-Bankkarten und 5 Euro für Ersatz-PINs, wenn Kunden die Umstände zu vertreten hatten. Die Klauseln versäumten jedoch zu konkretisieren, wann genau eine Entgeltpflicht entsteht und in welchen Fällen die Bank zur kostenlosen Ersatzausstellung verpflichtet ist.

Die Entscheidungen schaffen Klarheit für eine große Zahl, wenn nicht Millionen von Bankkunden. Während Verwahrentgelte auf Girokonten grundsätzlich möglich bleiben, müssen Banken jedoch transparenter darüber informieren. Für Tagesgeld- und Sparkonten sind solche Entgelte hingegen generell unzulässig, da sie dem Vertragszweck widersprechen.

Urteil des Bundesgerichtshof vom 4.2.2025; AZ – XI ZR 61/23 – , – XI ZR 65/23 – , – XI ZR 161/23 – und – XI ZR 183/23 –

Foto: Ohayo

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro. Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

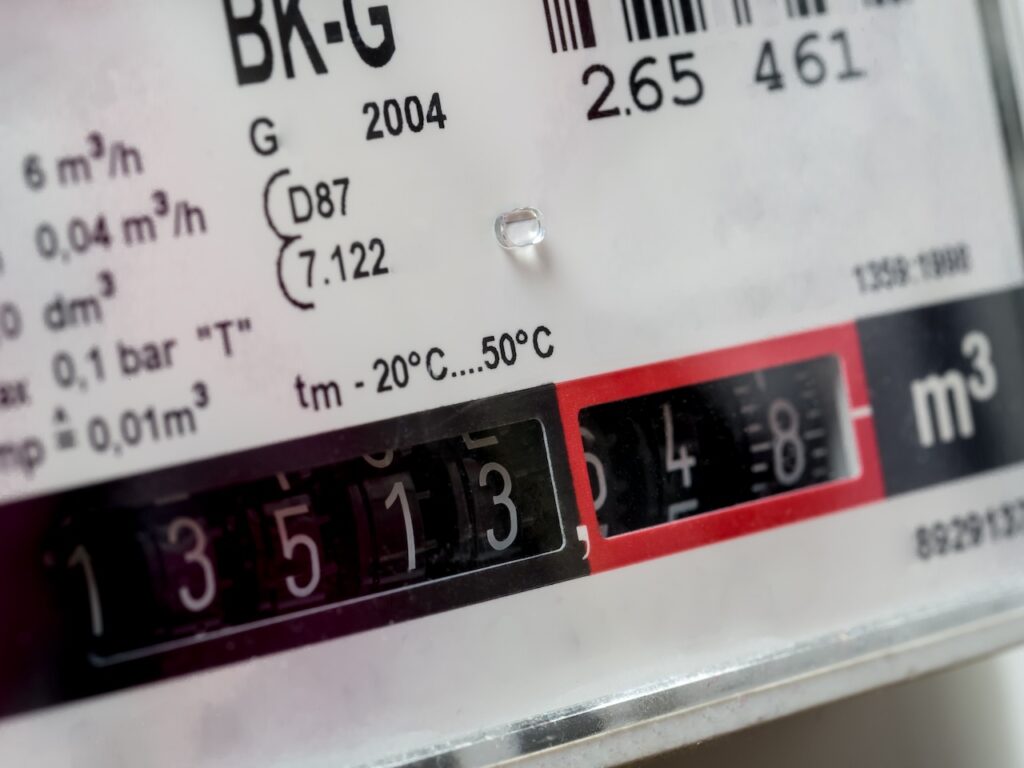

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

Die Gerichtsentscheidung verdeutlicht, dass die Pflicht zur vollständigen Registrierung der Nutzerdaten essentiell ist, um im Falle eines Verkehrsverstoßes die Verantwortung adäquat zuweisen zu können. Vermieter von E-Scootern müssen also gewährleisten, dass im Falle einer rechtlichen Nachverfolgung die nötigen Informationen vorliegen. Das Gericht betonte dabei auch, dass die Anhörung des gewerblichen Halters selbst nach nahezu zehn Wochen noch als rechtzeitig gilt, was die praktischen Herausforderungen der Bußgeldbehörden anerkennt.

Die Gerichtsentscheidung verdeutlicht, dass die Pflicht zur vollständigen Registrierung der Nutzerdaten essentiell ist, um im Falle eines Verkehrsverstoßes die Verantwortung adäquat zuweisen zu können. Vermieter von E-Scootern müssen also gewährleisten, dass im Falle einer rechtlichen Nachverfolgung die nötigen Informationen vorliegen. Das Gericht betonte dabei auch, dass die Anhörung des gewerblichen Halters selbst nach nahezu zehn Wochen noch als rechtzeitig gilt, was die praktischen Herausforderungen der Bußgeldbehörden anerkennt.

Das Reisebüro konnte die Gebühr auf 50 Prozent senken und verauslagte diese sogar. Daraufhin beanspruchte das Reisebüro von der Firma die Erstattung der Stornierungsgebühr. Zudem verlangte es die Zahlung der Servicegebühr für die Hotelbuchung. Beides waren konkrete Kosten, die vertraglich im Grunde unstrittig waren. Da sich die Firma weigerte dem nachzukommen, erhob die Betreiberin des Reisebüros Klage.

Das Reisebüro konnte die Gebühr auf 50 Prozent senken und verauslagte diese sogar. Daraufhin beanspruchte das Reisebüro von der Firma die Erstattung der Stornierungsgebühr. Zudem verlangte es die Zahlung der Servicegebühr für die Hotelbuchung. Beides waren konkrete Kosten, die vertraglich im Grunde unstrittig waren. Da sich die Firma weigerte dem nachzukommen, erhob die Betreiberin des Reisebüros Klage.