Im Streit um einen Rückerstattungsanspruch aus einem Reisevertrag hat das Amtsgericht München in einemUrteil vom April 2024 gegen den Kläger entschieden, der 3.949 Euro zurückgefordert hatte. Der Kläger hatte eine neuntägige Reise nach Faro (Portugal) für 4.548 Euro gebucht und diese anschließend im Internet storniert. Daraufhin buchte das beklagte Resieunternehmen Stornogebühren in Höhe von 3.859 Euro vom Konto des Klägers ab. Der Kläger argumentierte, er habe sich lediglich über eine Umbuchung informieren wollen und versehentlich die Stornierung vorgenommen. Zudem habe er nach der Buchung von einer Baustelle neben dem Hotel erfahren.

Das Gericht stellte fest, dass die Stornierung wirksam war und eine Anfechtung wegen Irrtums in der Erklärungshandlung nicht gegeben sei. Für die Stornierung waren fünf Schritte erforderlich, und ein versehentliches “Verklicken” bei jedem dieser Schritte sei lebensfremd. Nach Ansicht des Gerichts musste dem Kläger bewusst gewesen sein, dass er eine endgültige Stornierung vornahm.

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.

Der Kläger konnte sich auch nicht auf die AGB der Beklagten berufen, da seine Behauptung über eine Baustelle neben dem Hotel nicht ausreichend konkret war. Es fehlte an einem schlüssigen Vortrag, dass von der Baustelle ausreichender Baulärm ausgeht, der einen erheblichen Reisemangel darstellt. Auch eine entsprechende Mängelanzeige war nicht erfolgt. Somit konnte der Kläger keinen Anspruch auf Rückerstattung geltend machen.

Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung klarer und bewusster Handlungen bei Online-Buchungen und die rechtlichen Konsequenzen einer wirksamen Stornierung. Es zeigt zudem, dass eine Anfechtung der Stornierung wegen Irrtums nur unter sehr spezifischen Bedingungen möglich ist. Die Entscheidung des Amtsgerichts München hebt hervor, dass Reiseveranstalter berechtigt sind, angemessene Stornogebühren zu erheben, wenn Kunden ihre Buchungen zurückziehen und sie dadurch auf erheblichen Kosten sitzen bleiben.

Amtsgericht München, Urteil vom 18.4.2024; AZ –275 C 10050/23 –

Foto: magele-picture

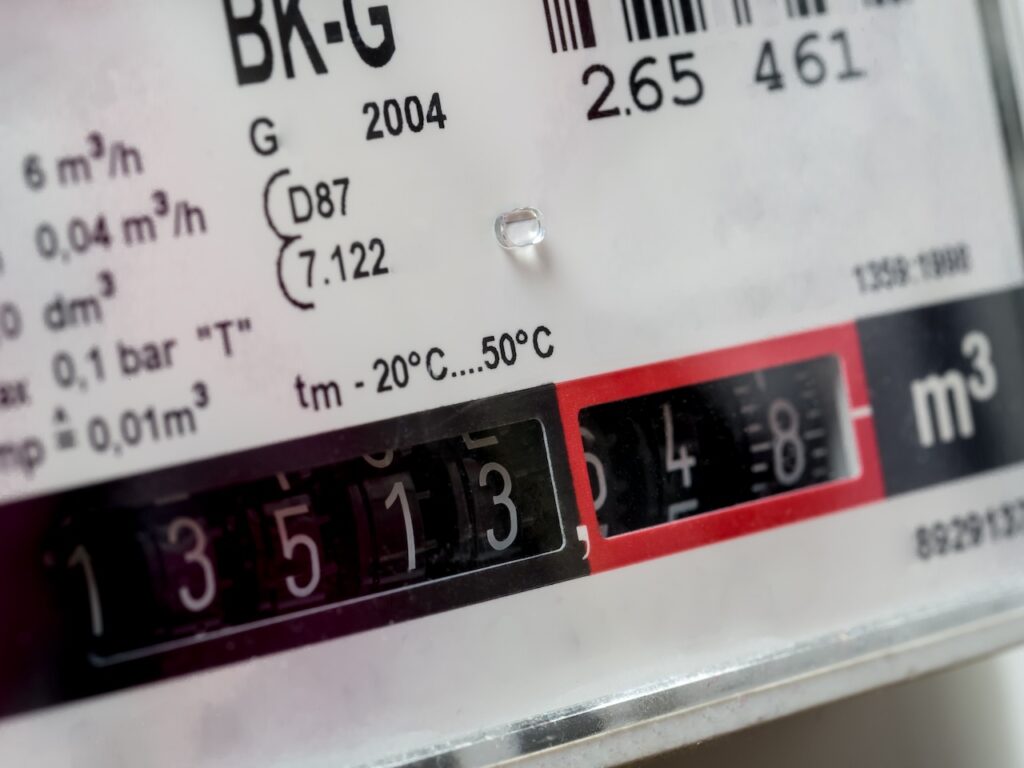

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung. Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass die Errichtung und der Betrieb der Kleinwind-Energieanlagen ein privilegiertes Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuchs darstellt. Die Privilegierung beziehe sich auf die Nutzung der Windenergie, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder für den privaten Verbrauch genutzt wird. Diese Auslegung unterstützt den umwelt- und ressourcenschonenden Ansatz der gesetzlichen Regelung und trägt zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei.

Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass die Errichtung und der Betrieb der Kleinwind-Energieanlagen ein privilegiertes Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuchs darstellt. Die Privilegierung beziehe sich auf die Nutzung der Windenergie, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder für den privaten Verbrauch genutzt wird. Diese Auslegung unterstützt den umwelt- und ressourcenschonenden Ansatz der gesetzlichen Regelung und trägt zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei.

Der EuGH entschied, dass die Rahmenvereinbarung darauf abzielt, die Qualität befristeter Arbeitsverhältnisse durch den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu verbessern. Wenn befristet Beschäftigten die Gründe für ihre Kündigung nicht mitgeteilt werden, fehlt ihnen eine wesentliche Information zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Kündigung. Diese Ungleichbehandlung benachteiligt klar erkennbar befristet Beschäftigte und verletzt ihr Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, wie er durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert wird.

Der EuGH entschied, dass die Rahmenvereinbarung darauf abzielt, die Qualität befristeter Arbeitsverhältnisse durch den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu verbessern. Wenn befristet Beschäftigten die Gründe für ihre Kündigung nicht mitgeteilt werden, fehlt ihnen eine wesentliche Information zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Kündigung. Diese Ungleichbehandlung benachteiligt klar erkennbar befristet Beschäftigte und verletzt ihr Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, wie er durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert wird. Ein vom Bundesgerichtshof im September 2023 gefälltes Urteil unterstreicht die Bedeutung dieser Flexibilität. Es besagt, dass ein Mieter, der eine Wohnung aus beruflichen Gründen als Nebenwohnung nutzt, unter bestimmten Umständen das Recht hat, Teile dieser Wohnung unterzuvermieten, auch wenn die Wohnung nicht mehr als Hauptwohnsitz dient.

Ein vom Bundesgerichtshof im September 2023 gefälltes Urteil unterstreicht die Bedeutung dieser Flexibilität. Es besagt, dass ein Mieter, der eine Wohnung aus beruflichen Gründen als Nebenwohnung nutzt, unter bestimmten Umständen das Recht hat, Teile dieser Wohnung unterzuvermieten, auch wenn die Wohnung nicht mehr als Hauptwohnsitz dient. In bestimmten Fällen können Bearbeitungszeiten verlängert werden, etwa wenn die Behörde umfangreiche Ermittlungen durchführen muss. Allerdings sind Gründe wie Personalengpässe oder organisatorische Schwierigkeiten keine akzeptablen Rechtfertigungen für eine Überschreitung der Bearbeitungsfristen. Die Verwaltung ist angehalten, ihre Prozesse so zu gestalten, dass Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Fristen getroffen werden können. Verschiedene Gerichtsentscheidungen untermauern die Notwendigkeit eines effektiven Rechtsschutzes und stellen klar, dass Verzögerungen durch die Behörden nicht akzeptabel sind.

In bestimmten Fällen können Bearbeitungszeiten verlängert werden, etwa wenn die Behörde umfangreiche Ermittlungen durchführen muss. Allerdings sind Gründe wie Personalengpässe oder organisatorische Schwierigkeiten keine akzeptablen Rechtfertigungen für eine Überschreitung der Bearbeitungsfristen. Die Verwaltung ist angehalten, ihre Prozesse so zu gestalten, dass Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Fristen getroffen werden können. Verschiedene Gerichtsentscheidungen untermauern die Notwendigkeit eines effektiven Rechtsschutzes und stellen klar, dass Verzögerungen durch die Behörden nicht akzeptabel sind.

Ein Urteil aus Niedersachsen vom August 2023 illustriert die Ernsthaftigkeit solcher Bestimmungen. Ein Radfahrer wurde mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,95 Promille aufgegriffen. Ein daraufhin erstelltes medizinisch-psychologisches Gutachten bestätigte eine hohe Wahrscheinlichkeit der Wiederholung ähnlicher Vorfälle. Daraufhin verhängten die Behörden ein sofortiges Fahrverbot. Die rechtliche Grundlage für dieses Verbot findet sich in § 3 FeV (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr).

Ein Urteil aus Niedersachsen vom August 2023 illustriert die Ernsthaftigkeit solcher Bestimmungen. Ein Radfahrer wurde mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,95 Promille aufgegriffen. Ein daraufhin erstelltes medizinisch-psychologisches Gutachten bestätigte eine hohe Wahrscheinlichkeit der Wiederholung ähnlicher Vorfälle. Daraufhin verhängten die Behörden ein sofortiges Fahrverbot. Die rechtliche Grundlage für dieses Verbot findet sich in § 3 FeV (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr). In seiner Urteilsfindung kamen die Richter zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Die Münchner Richter erklärten, dass die Erwähnung der Person im Testament lediglich als Beispiel diente und keine konkreten und in jedem Fall zutreffenden Kriterien für die Erfüllung der Erbschaft festlegte.

In seiner Urteilsfindung kamen die Richter zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Die Münchner Richter erklärten, dass die Erwähnung der Person im Testament lediglich als Beispiel diente und keine konkreten und in jedem Fall zutreffenden Kriterien für die Erfüllung der Erbschaft festlegte.