Ein Urteil des Oberlandesgerichts München vom September 2023 wirft ein Licht auf die Risiken, die entstehen, wenn in Testamenten Begriffe unpräzise verwendet werden. Im Zentrum stand ein Testament aus dem Jahr 2011, in dem eine Frau ordnungsgemäß handschriftlich verfügte, dass die Person, die sie bis zu ihrem Lebensende pflegt und betreut, als Erbin bestimmt wird. Scheinbar klare Testamentsformulierungen. Hierbei wurde auch sogar eine Person konkret benannt, die zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung diese Aufgabe erfüllte. Nach dem Ableben der Erblasserin im Jahr 2021 entstanden jedoch Unsicherheiten darüber, ob die im Testament genannte Person denn nun tatsächlich als Erbin gelten kann.

Das Amtsgericht München bestätigte anfänglich die Erbeinsetzung der benannten Person. Das Oberlandesgericht München sah sich allerdings mit der Frage konfrontiert, ob die bloße Nennung einer Person in einem Testament wirklich eine klare und rechtsgültige Erbeinsetzung darstellt.

In seiner Urteilsfindung kamen die Richter zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Die Münchner Richter erklärten, dass die Erwähnung der Person im Testament lediglich als Beispiel diente und keine konkreten und in jedem Fall zutreffenden Kriterien für die Erfüllung der Erbschaft festlegte.

In seiner Urteilsfindung kamen die Richter zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Die Münchner Richter erklärten, dass die Erwähnung der Person im Testament lediglich als Beispiel diente und keine konkreten und in jedem Fall zutreffenden Kriterien für die Erfüllung der Erbschaft festlegte.

Der entscheidende Punkt in diesem Fall war die Unbestimmtheit der Anforderungen, die die Erblasserin an die Pflege und Betreuung knüpfte. Es blieb in den Testamentsformulierungen offen, ob die Pflege ab dem Zeitpunkt der Testamentserrichtung erforderlich war, ob sie durchgehend stattfinden musste, – und ob eventuell auch mehrere Pflegepersonen als (Mit-)Erben infrage kämen. Zudem war nicht eindeutig, was genau die Erblasserin unter „pflegen und betreuen“ verstand. Auch hier sei eine klare und unmissverständliche Formulierung nötig die alle Unsicherheiten ausschließt.

Dieser Fall hebt erneut die Notwendigkeit hervor, nicht nur in Testamenten klar und absolut eindeutig zu formulieren. Er zeigt, dass Ungenauigkeiten nicht nur zu rechtlichen Streitigkeiten führen, sondern auch die Intentionen des Erblassers verzerren oder gar unbeachtet lassen können.

Oberlandesgericht München, Beschluss vom 25.9.2023; AZ – 33 Wx 38/23 e –

Foto: pikselstock

Die juristische Auseinandersetzung konzentrierte sich denn auch darauf, ob und in welchem Umfang der Fahrzeughalter für die Verwahrkosten aufkommen muss. Das Landgericht entschied zunächst zu Gunsten des Abschleppunternehmens, während das Oberlandesgericht die Erstattungspflicht auf die Kosten der ersten fünf Tage der Verwahrung beschränkte.

Die juristische Auseinandersetzung konzentrierte sich denn auch darauf, ob und in welchem Umfang der Fahrzeughalter für die Verwahrkosten aufkommen muss. Das Landgericht entschied zunächst zu Gunsten des Abschleppunternehmens, während das Oberlandesgericht die Erstattungspflicht auf die Kosten der ersten fünf Tage der Verwahrung beschränkte. Das Landgericht Frankenthal bestätigte diese Kündigung und unterstrich damit die Bedeutung eines respektvollen Umgangs in Social-Media, insbesondere in Bezug auf geschäftliche Beziehungen. Das Gericht erachtete die beleidigenden Posts als ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung. Hierbei spielte es keine Rolle, dass zwischen den Parteien bereits vorher Konflikte bestanden hatten. Entscheidend war die Art und Weise der Äußerungen des Gastwirts, die als persönliche Herabsetzung und Beleidigung eines Vorstandsmitglieds gewertet wurden.

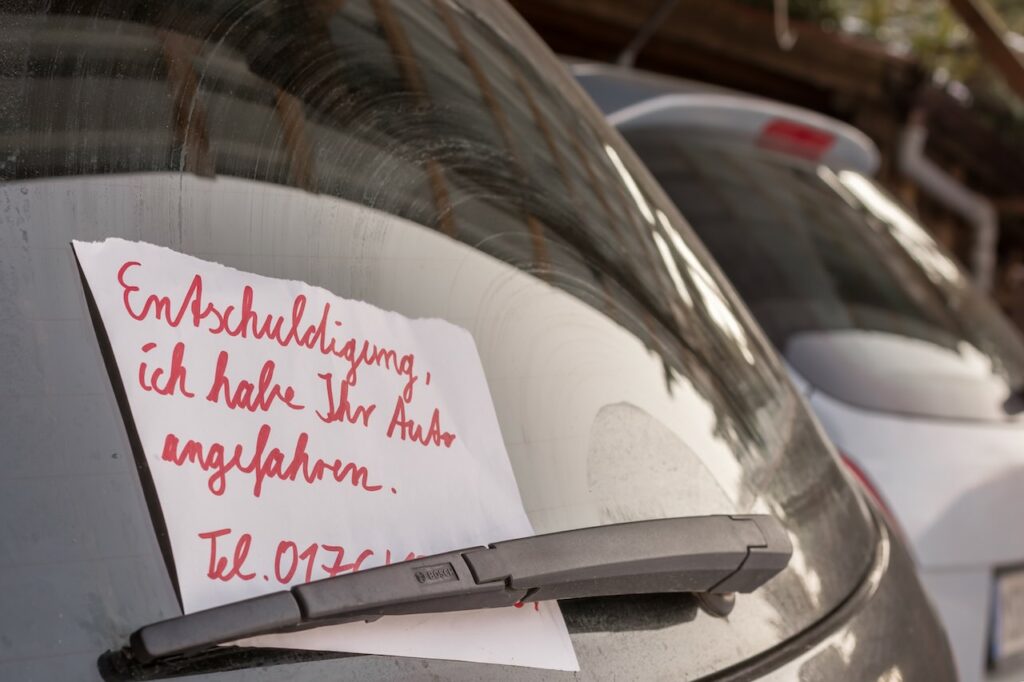

Das Landgericht Frankenthal bestätigte diese Kündigung und unterstrich damit die Bedeutung eines respektvollen Umgangs in Social-Media, insbesondere in Bezug auf geschäftliche Beziehungen. Das Gericht erachtete die beleidigenden Posts als ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung. Hierbei spielte es keine Rolle, dass zwischen den Parteien bereits vorher Konflikte bestanden hatten. Entscheidend war die Art und Weise der Äußerungen des Gastwirts, die als persönliche Herabsetzung und Beleidigung eines Vorstandsmitglieds gewertet wurden. In seiner Entscheidung vom August 2023 hob das Landgericht Hamburg die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis auf, da es den Schaden nicht als „bedeutend“ im Sinne der rechtlichen Vorschriften ansah. Hierbei ist zu beachten, dass die Definition eines „bedeutenden Schadens“ bei Unfallflucht variabel und von der aktuellen Rechtsprechung abhängig ist. Während früher Schäden ab etwa 1.300 Euro oder 1.500 Euro als bedeutend angesehen wurden, hat sich die Wertgrenze durch die fortschreitende Entwicklung der Reparaturkosten und die Einkommensentwicklung nach oben verschoben. Das Landgericht Hamburg setzte diese Grenze nun bei mindestens 1.800 Euro an.

In seiner Entscheidung vom August 2023 hob das Landgericht Hamburg die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis auf, da es den Schaden nicht als „bedeutend“ im Sinne der rechtlichen Vorschriften ansah. Hierbei ist zu beachten, dass die Definition eines „bedeutenden Schadens“ bei Unfallflucht variabel und von der aktuellen Rechtsprechung abhängig ist. Während früher Schäden ab etwa 1.300 Euro oder 1.500 Euro als bedeutend angesehen wurden, hat sich die Wertgrenze durch die fortschreitende Entwicklung der Reparaturkosten und die Einkommensentwicklung nach oben verschoben. Das Landgericht Hamburg setzte diese Grenze nun bei mindestens 1.800 Euro an. Interessanterweise erkennt der BGH Ausnahmen von diesem generellen Verbot an, die sich auf das Zurücksetzen beschränken, um anderen Fahrzeugen das Ein- oder Ausfahren zu ermöglichen. Diese Ausnahmeregelung reflektiert erfreulicherweise ein deutliches Verständnis für praktische Erfordernisse im Straßenverkehr.

Interessanterweise erkennt der BGH Ausnahmen von diesem generellen Verbot an, die sich auf das Zurücksetzen beschränken, um anderen Fahrzeugen das Ein- oder Ausfahren zu ermöglichen. Diese Ausnahmeregelung reflektiert erfreulicherweise ein deutliches Verständnis für praktische Erfordernisse im Straßenverkehr. Das Amtsgericht Berlin-Neukölln fällte im Juni 2023 ein Urteil, das ganz im Sinne der Mieter ist. Es ging ja im Grunde um sehr alltägliche Situationen, die die „Überreaktion“ des Vermieters wirklich in Frage stellt. Das Gereicht stellte klar, dass das kurzfristige Abstellen von Gegenständen wie Mülltüten oder Kinderwagen, sofern es die Nutzung des Hausflurs durch andere Mieter nicht wesentlich beeinträchtigt, keinen hinreichenden Grund für eine fristlose und auch keine ordentliche Kündigung darstellt.

Das Amtsgericht Berlin-Neukölln fällte im Juni 2023 ein Urteil, das ganz im Sinne der Mieter ist. Es ging ja im Grunde um sehr alltägliche Situationen, die die „Überreaktion“ des Vermieters wirklich in Frage stellt. Das Gereicht stellte klar, dass das kurzfristige Abstellen von Gegenständen wie Mülltüten oder Kinderwagen, sofern es die Nutzung des Hausflurs durch andere Mieter nicht wesentlich beeinträchtigt, keinen hinreichenden Grund für eine fristlose und auch keine ordentliche Kündigung darstellt. Die Gerichtsentscheidung verdeutlicht, dass die Pflicht zur vollständigen Registrierung der Nutzerdaten essentiell ist, um im Falle eines Verkehrsverstoßes die Verantwortung adäquat zuweisen zu können. Vermieter von E-Scootern müssen also gewährleisten, dass im Falle einer rechtlichen Nachverfolgung die nötigen Informationen vorliegen. Das Gericht betonte dabei auch, dass die Anhörung des gewerblichen Halters selbst nach nahezu zehn Wochen noch als rechtzeitig gilt, was die praktischen Herausforderungen der Bußgeldbehörden anerkennt.

Die Gerichtsentscheidung verdeutlicht, dass die Pflicht zur vollständigen Registrierung der Nutzerdaten essentiell ist, um im Falle eines Verkehrsverstoßes die Verantwortung adäquat zuweisen zu können. Vermieter von E-Scootern müssen also gewährleisten, dass im Falle einer rechtlichen Nachverfolgung die nötigen Informationen vorliegen. Das Gericht betonte dabei auch, dass die Anhörung des gewerblichen Halters selbst nach nahezu zehn Wochen noch als rechtzeitig gilt, was die praktischen Herausforderungen der Bußgeldbehörden anerkennt.

Der Rechtsstreit entstand, nachdem der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis beendete und der Arbeitgeber einen Teil der Provision zurückforderte. Der Arbeitnehmer klagte dagegen und argumentierte, dass die entsprechende Regelung im Arbeitsvertrag ihn unangemessen benachteilige. Der Arbeitgeber konterte und behauptete, dass die Regelung rechtmäßig sei und ein legitimes Interesse daran bestehe, die Vermittlungsprovision nur dann endgültig zu zahlen, wenn der Arbeitnehmer auch für eine bestimmte Zeit tätig gewesen sei.

Der Rechtsstreit entstand, nachdem der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis beendete und der Arbeitgeber einen Teil der Provision zurückforderte. Der Arbeitnehmer klagte dagegen und argumentierte, dass die entsprechende Regelung im Arbeitsvertrag ihn unangemessen benachteilige. Der Arbeitgeber konterte und behauptete, dass die Regelung rechtmäßig sei und ein legitimes Interesse daran bestehe, die Vermittlungsprovision nur dann endgültig zu zahlen, wenn der Arbeitnehmer auch für eine bestimmte Zeit tätig gewesen sei.