Ein altersbedingter normaler Verschleiß beim Gebrauchtwagen führt nicht automatisch zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer. Dies zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom Dezember 2024. Das Gericht hatte über einen Fall zu entscheiden, bei dem ein acht Jahre alter Mercedes Benz ML420 CDI mit einer Laufleistung von über 200.000 Kilometern kurz nach dem Kauf einen Motorschaden erlitt.

Der Käufer hatte das Fahrzeug erworben und war damit noch etwa 7.000 Kilometer gefahren. Nach etwa vier Wochen blieb der Wagen mit einem Motorschaden liegen. Die Ursache war eine undichte Zylinderkopfdichtung. Der Käufer verlangte daraufhin vom Verkäufer Schadensersatz für die entstandenen Reparaturkosten.

Das Oberlandesgericht wies die Forderung jedoch zurück und bestätigte damit die vorherige Entscheidung des Landgerichts Landau. Die Richter stützten sich dabei auf ein Sachverständigengutachten, das zu einem eindeutigen Ergebnis kam: Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Übergabe mangelfrei. Die Zylinderkopfdichtung wies lediglich einen Zustand auf, der dem gewöhnlichen Verschleiß entsprach.

Bei einem acht Jahre alten Fahrzeug mit einer derart hohen Laufleistung stellte die eingetretene Undichtigkeit eine typische alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungserscheinung dar. Das Gericht betonte, dass Käufer bei solchen Fahrzeugen mit entsprechenden Verschleißerscheinungen rechnen müssten. Eine Laufleistung von 200.000 Kilometern bedeute naturgemäß, dass verschiedene Bauteile ihre Lebensdauer erreicht haben könnten.

Zentral war auch die Feststellung des Gerichts, dass den Verkäufer keine Pflicht trifft, auf natürliche Alterserscheinungen und begrenzte Haltbarkeiten von Einzelteilen hinzuweisen. Dies gilt selbst dann, wenn bereits Verschleißerscheinungen eingetreten sind, die von außen nicht sichtbar waren. Der Verkäufer musste also nicht darauf aufmerksam machen, dass die Zylinderkopfdichtung möglicherweise bald ihre Lebensdauer erreichen könnte.

Diese Entscheidung verdeutlicht die Rechtslage beim Kauf älterer Gebrauchtwagen. Käufer müssen verstehen, dass sie mit dem Erwerb eines solchen Fahrzeugs auch das Risiko altersbedingter Ausfälle übernehmen. Die Gewährleistung greift nur bei echten Mängeln, nicht jedoch bei normalem Verschleiß. Der Unterschied liegt darin, dass ein Mangel eine negative Abweichung vom Sollzustand darstellt, während Verschleiß die normale Abnutzung durch Gebrauch und Alter beschreibt.

Für Käufer bedeutet dies, dass sie beim Erwerb älterer Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen besondere Vorsicht walten lassen sollten. Eine gründliche Prüfung vor dem Kauf, idealerweise durch einen unabhängigen Sachverständigen, kann helfen, den tatsächlichen Zustand des Fahrzeugs zu erfassen. Gleichzeitig sollten finanzielle Rücklagen für mögliche Reparaturen eingeplant werden, da diese bei älteren Fahrzeugen naturgemäß häufiger auftreten können.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken reiht sich in eine gefestigte Rechtsprechung ein, die zwischen Mängeln und Verschleiß differenziert. Sie schützt Verkäufer davor, für normale Alterungsprozesse haften zu müssen, während gleichzeitig die Rechte der Käufer bei echten Mängeln gewahrt bleiben.

Urteil des Oberlandesgericht Zweibrücken vom 19.12.2024; AZ – 6 U 19/20 –

Foto: NASSRI

Anders beurteilte der Bundesgerichtshof Tagesgeld- und Sparkonten. Hier greifen schärfere rechtliche Maßstäbe, da diese Konten primär Anlage- und Sparzwecken dienen. Tagesgeldkonten werden üblicherweise variabel verzinst und als Anlageprodukt mit attraktiver Rendite beworben. Verwahrentgelte von 0,50 Prozent jährlich bei gleichzeitiger Minimalverzinsung von nur 0,001 Prozent führen jedoch dazu, dass das eingezahlte Kapital kontinuierlich schrumpft. Also Negativzinsen entstehen.

Anders beurteilte der Bundesgerichtshof Tagesgeld- und Sparkonten. Hier greifen schärfere rechtliche Maßstäbe, da diese Konten primär Anlage- und Sparzwecken dienen. Tagesgeldkonten werden üblicherweise variabel verzinst und als Anlageprodukt mit attraktiver Rendite beworben. Verwahrentgelte von 0,50 Prozent jährlich bei gleichzeitiger Minimalverzinsung von nur 0,001 Prozent führen jedoch dazu, dass das eingezahlte Kapital kontinuierlich schrumpft. Also Negativzinsen entstehen.

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.

Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro. Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

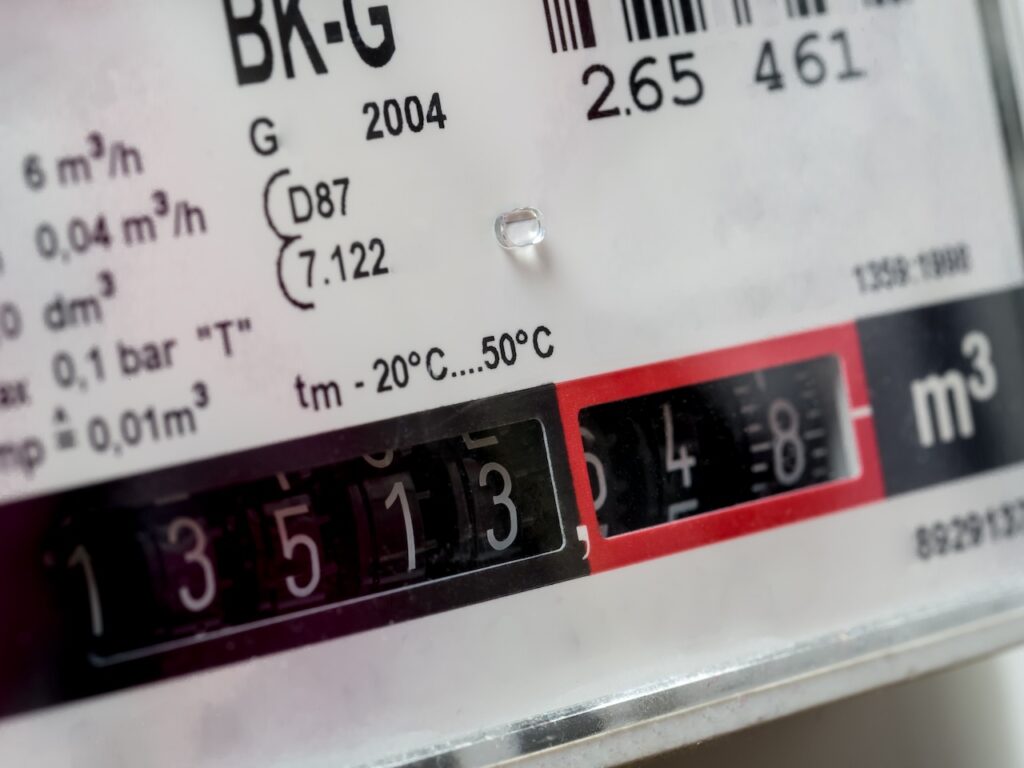

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.

Die Gerichtsentscheidung verdeutlicht, dass die Pflicht zur vollständigen Registrierung der Nutzerdaten essentiell ist, um im Falle eines Verkehrsverstoßes die Verantwortung adäquat zuweisen zu können. Vermieter von E-Scootern müssen also gewährleisten, dass im Falle einer rechtlichen Nachverfolgung die nötigen Informationen vorliegen. Das Gericht betonte dabei auch, dass die Anhörung des gewerblichen Halters selbst nach nahezu zehn Wochen noch als rechtzeitig gilt, was die praktischen Herausforderungen der Bußgeldbehörden anerkennt.

Die Gerichtsentscheidung verdeutlicht, dass die Pflicht zur vollständigen Registrierung der Nutzerdaten essentiell ist, um im Falle eines Verkehrsverstoßes die Verantwortung adäquat zuweisen zu können. Vermieter von E-Scootern müssen also gewährleisten, dass im Falle einer rechtlichen Nachverfolgung die nötigen Informationen vorliegen. Das Gericht betonte dabei auch, dass die Anhörung des gewerblichen Halters selbst nach nahezu zehn Wochen noch als rechtzeitig gilt, was die praktischen Herausforderungen der Bußgeldbehörden anerkennt.